■会社概要

商号 三起商行株式会社

代表 代表取締役社長 木村 皓一

創業 1971年 4月(昭和46年)

設立 1978年 9月(昭和53年)

従業員数 432名 ※2025年2月現在

主な事業内容 子供服及び子どもを取りまくファミリー関連商品の企画・製造・販売、

及び出版・教育・子育て支援などの文化事業

■取材日:2025年 7月 18日

子どものことを一番に考え、長く大事にしていただけるものづくりが何より大事

「子どもたちへの愛情」を原点とし、創業以来、ベビー・子供服アパレルの分野で、子どものことを第一に考えたものづくりに取り組んでおられる三起商行株式会社の取り組みについて、三起商行株式会社 社長室 執行役員CS推進部長兼ミキハウスSDGsプロジェクトリーダー 三好さま、執行役員経営企画本部ESG推進部長 平野さまにお話を伺いました。

社長室 執行役員 CS推進部長

兼 ミキハウスSDGsプロジェクトリーダー

三好加代子様

■SDGsアクションの取り組みのきっかけは?

当社はもともとものづくりを大切にする会社であり、品質の良いものを長く大切に使っていただく、長寿命の商品を提供するということが根底にあります。また我々のアパレル事業は沢山のサプライヤーさんとの繋がりで成り立っていますので、2015年頃からCSR調達という観点で環境問題や人権問題に取り組んで参りました。そのCSR活動の延長線上にSDGsの取り組みがあると感じています。

この流れを受けて、2021年秋に社内に「SDGs推進委員会」を発足しました。これは一部の担当者だけが取り組むのではなく、社員一人ひとりが「自分起点」で社会課題を発見し、解決に向けて行動できる風土を醸成することを目的としています。委員会には各部署からメンバーを選出し、部門横断型で自由に議論するスタイルでスタートしました。しかし、SDGsは範囲が広く、自分ごととして捉えるのが難しいという壁にも直面しました。そこで、年度ごとにテーマを設定したり、メンバー構成も固定せずに柔軟に運営する方式に変更しました。その結果、関心の高い社員が自ら手を挙げて参加するようになり、徐々に自発的な動きが芽生え、広がっていると感じています。

一方で、「取り組んではいるが、日々悶々としてしまう」という声もあります。他社の取り組みと比較して焦りを感じたり、不安を抱いたりすることもありますが、それを社内で共有し、相談し合える関係性があることこそが、何よりも大切だと感じています。

■御社はSDGsに対してどのようなことに取り組んでいますか?

当社では、企業理念に基づいたものづくりの姿勢そのものが、SDGsの本質と重なっていると考えています。当社が大切にしてきた「子どものことを一番に考え、子どもたちへの愛情をカタチに」という想いは、SDGsが広く知られる以前から受け継がれており、創業当時からのフィロソフィーとして根付いています。SDGsの視点を取り入れながらも、その根本は変わることなく、少しずつアップデートを重ね、広がりを意識しながら活動を進めています。自分たちの事業内容や目指すべき社会貢献の姿を社内外に分かりやすく伝えるために、SDGsの取り組みを「ミキハウスSDGs5つの取り組み」として再整理し、以下の5つのテーマに集約しました。

1. 子どものために安心・安全なものをつくる

2. 地球環境に配慮したサステナビリティへの取組み

3. 世界中のパートナーとともに社会から信頼される企業へ

4. 子どもたちに感動と夢を

5. 子どもを産み育てやすいあたたかい社会へ

これらは単なる広報用スローガンではなく、社内で今できていること、これから取り組みたいことを一度整理したうえで設定したものです。奇抜な新規施策を追い求めるのではなく、自社の強みや継続している活動に改めて光を当て、社会的意義と結びつけていくという姿勢で取り組んでいます。

■アパレル企業として

①ゴミにならない商品づくり(結果としての環境負荷軽減)

・子どものことを第一に考えたものづくり

お子さまが安心して着用できるよう、厳しい品質管理基準を設けており、これを支えるサプライチェーンとの信頼関係が何よりも重要です。とくにベビー製品については、古くからの縫製工場と長期にわたる協力体制を築き、高品質を安定して提供できる仕組みを構築しています。品質基準はSDGsが登場する以前から徹底されており、何か新しいことを取り入れるというよりは、子どもにとって本当にいいものを追求し続けています。

・愛着をもって何代にもわたり受け継ぐことができるしっかりした素材と仕立て長く使える丈夫な素材・仕立てを追求し、何代にもわたって着用できる商品づくりを心がけています。サプライチェーン全体で品質を理解・共有いただくことにより、安定した製品供給を実現可能とし、結果的に廃棄を減らすことにも繋がっています。

・お客さまに喜ばれお子さまがますます「かわいく見える」「子育ての記憶」になる魅力的な ものづくりただ品質が良いだけでなく、お子さまがますます可愛く見えるデザイン性や、親子の記憶に残る「特別な一着」としての魅力も大切にしています。

・お客様が長く使うためのサポート(リペアサービス)約4年前から導入されたリペアサービスは、従来の縫製工場では対応が難しかった修理(穴あきや擦り切れなど)にも対応できるよう、専業企業と連携してスタートしました。これによりお断りせざるを得なかった「ミキハウスで直してほしい」というお客様の声に応えることが可能になりました。特にコートやジャンパーなどの秋冬物ではリペアニーズが高く、ブランドとして長く使ってもらうことを大切にした仕組みづくりが進んでいます。

・サステナブルラバーや環境配慮素材の採用ベビーシューズには、トレーサビリティが確保されたサステナブルラバー(天然ゴム)を使用していますが、大々的に訴求することはしていません。サステナブルだから選ばれるのではなく、魅力的だから選ばれた商品がたまたまサステナブルだったという形が理想と考えており、あくまで選ばれる商品の一要素としてサステナビリティを位置づけています。品質に影響しない副資材については、積極的にサステナブル素材へ切り替える一方で、商品の魅力や品質を損なわないことを最優先とし、ブランディングとのバランスを大切にしています。

②サプライチェーンとの連携(日本のものづくりを持続可能にする)・生産背景での環境配慮

当社は自社工場を持たないアパレル企業であるからこそ、サプライチェーン全体で環境配慮に取り組む姿勢が重要だと考えており、環境への取り組みを一企業で実現するのは難しく、共感と協力を得られるパートナーの存在が不可欠です。当社では環境負荷低減に向けた取り組みを一方的に押しつけるのではなく、ものづくりに関わる全てのパートナーと一緒にやっていくという意識の元、信頼関係を構築しています。この姿勢こそが、製品の品質やブランドの価値にも繋がっていると考えます。

・人材への配慮(人権)ものづくりの根幹には人の存在があることを強く意識しています。商品は機械ではなく人の手によって作られるからこそ、働く人がどのような環境でどんな想いでものづくりに携わっているかが、製品そのものの品質や価値に直結すると考えています。当社のものづくりの理念に共感してくれるサプライチェーンの存在こそが、質の高い商品づくりを支えている重要な要素です。誇りをもってつくられたものを届けたい。その想いが、人権への配慮を原点とした持続可能なものづくりの姿勢に結びついていると思います。

・日本のものづくり発信当社では「日本のものづくりを未来につなぐ」ことを重要な使命と捉えています。とくに、技術や文化が凝縮された伝統産業に対して深い敬意を持ち、その価値を守りながら発信していく姿勢を大切にしています。例えば、最近、輪島塗とのコラボレーションに取り組みました。輪島塗に代表されるような伝統工芸は、時代とともに作り手の減少などの課題を抱えていますが、「使い続けることで技術がつながる」という考えのもと、安易に生産背景を変えるのではなく、日本のものづくりの価値を支える選択を意識的に行っています。

また、次世代への啓発活動として、全国の小学校で「ものづくり出前授業」を実施しています。授業では実際の職人による靴づくりの様子を映像で紹介するなど、本物の現場に触れる機会を提供しています。授業後に届いた子どもたちからの感想文は工場の職人たちにも届けられ、自分たちの仕事が誰かの学びや感動につながっていると実感できる機会となっています。

・生産背景での環境配慮

SDGsの達成に向けて、日々の生産活動にも見直しを加えています。とくに定番品や継続製品においては、早期の計画立案と素材確保を行うことで余剰や無駄の発生を抑える工夫を重ねています。

また、残反や在庫反といった資材の余剰についても、社内での見える化によって再活用の道を拓いています。これは、SDGs推進委員会が主催した勉強会をきっかけに始まった取り組みで、生地在庫の情報をオープンにすることで、商品企画と連携した資材活用が進んでいます。学びが業務に直結し、組織横断での改善が生まれた好事例だと思います。

さらに、協力工場の稼働を安定的に確保することで、高品質な製品づくりと雇用の継続、両面のバランスを保っています。品質だけでなく、作り手の暮らしや意欲を支えることで、持続可能なサプライチェーンを守る意識が根付いています。

・生産過程で発生する裁断くずを素材としてリサイクルして製品を作る試み

裁断くずから再生した糸を使用して製造したタオルや、廃棄繊維を再資源化したPANECO®を使った雑貨を展示会等にご来場いただいたお客様へのノベルティ等として活用しています。

・再生素材など環境配慮素材の採用サーキュラーエコノミーの観点で従来品から環境配慮素材に置き換えができるものは積極的に使っていく方針です。

■子どもに関わる企業として

①子どもを産み育てやすい社会への貢献

・プレママ・プレパパセミナー、オンラインのコミュニティスペース(ミキハウスカフェ・ミキハウスパーク運営)

出産を控えたご夫婦を対象にした「プレママ・プレパパセミナー」を開催しています。赤ちゃんを迎えるための準備として、肌着の着せ方や沐浴の仕方、オムツ替えなどを学べる場で、特に第一子を迎えるご家族にとって大きな安心につながっています。全国で週に何度も開催しており、朝晩の開催や都心のオフィスビルでの実施など、参加しやすさを工夫しています。

また、子育て中の方が安心してつながりを持てるオンライン上の居場所づくりにも取り組んでいます。ミキハウスカフェは子育て中の方たちがオンラインで顔を合わせ、日々の悩みや疑問を語り合うコミュニティスペースで、参加者同士の経験談を共有する座談会形式で運営しています。ファシリテーターとして、当社の産休・育休復帰中の社員が在宅で対応するなど、子育て経験者が自らの体験を活かしてサポートする仕組みを築いています。

一方、ミキハウスパークは子育てのよろこびや日々の悩みを自由に投稿・発信できるオンライン掲示板で、「ちょっと聞いてほしい」「誰かとつながりたい」と思った時に気軽に使っていただける場所です。

②自治体とのパートナーシップ強化

・地元八尾市への貢献(地域清掃・出前授業・足育イベント)

本社を構える大阪府八尾市を拠点に、地域社会と連携した活動を継続的に行っています。例えば地域清掃では、本社屋や事業所周辺で月1回、本社の有志メンバーによる清掃活動を実施し、八尾市が行うクリーンキャンペーンとも連動して地域企業とともに美化活動に取り組んでいます。

また、地元八尾市の子どもたちに向けた出前授業を実施しています。出前授業は八尾市の公民連携部門と連携し、市内の小中学校から要望のあったテーマに応じてオーダーメイドで企画しています。今年度は従業員で空手の清水希容が講師となり、くじけない心や挑戦する勇気をテーマにした授業も開催しました。

最近ではキャリア教育の一環として、サラリーマンのリアルな話を聞きたいというニーズも増えており、社員が講師となって、自分の仕事ややりがいを子どもたちに語る場面もあります。こうした活動は、子どもたちにとって将来を考えるきっかけとなると同時に、社員にとっても自らの働き方や価値観を見つめ直す契機となっており、人を育てる企業文化の一端を担っています。

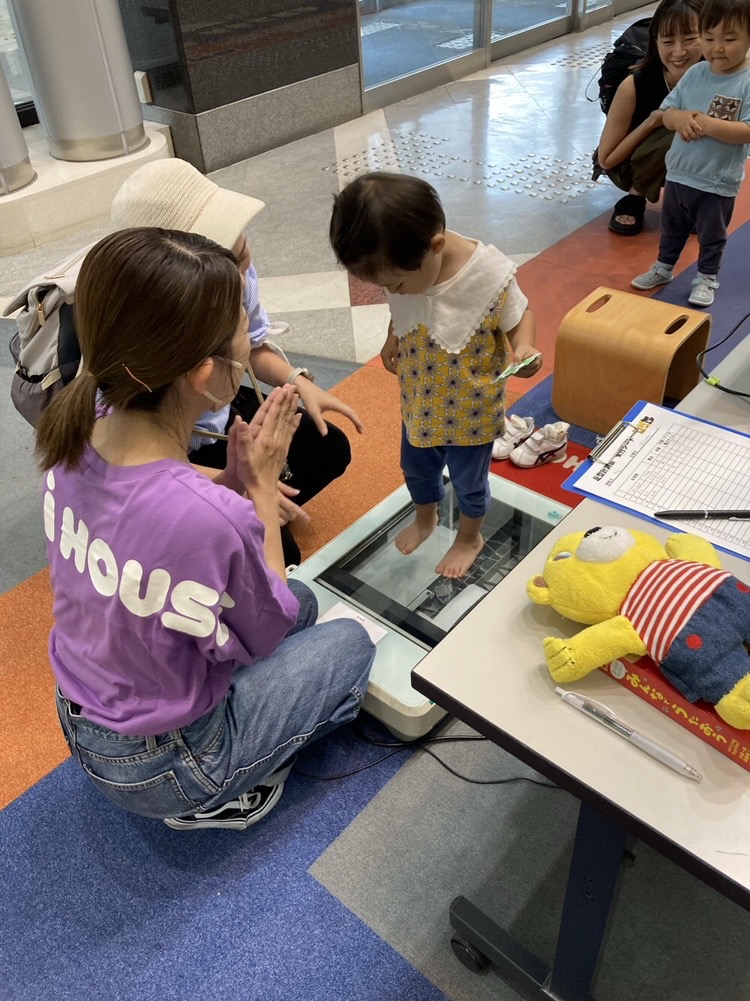

もうひとつ、地域密着の取り組みとして注力しているのが足育イベントです。当社は子ども靴の製造・販売にも注力しており、足の成長に合わせた靴選びの重要性を広く啓発する目的で、計測と試し履きを中心とした足育イベントを各地で開催しています。

この活動は、靴の販売に繋げるというよりも、足に合った靴を選ぶことが子どもの健やかな成長に直結するという想いから始まりました。

③子どもの夢・成長を応援する

・スポーツ支援

スポーツは子どもの活力や夢を叶えるためのとても大事なものと考えていて、、スポーツを通じて、世界中の子どもたちに感動と大きな夢を届ける活動をしています。競泳やレスリング、フェンシングなど、10をこえる競技種目で、ミキハウスのアスリートが世界の舞台で活躍しています。またジュニア世代のアスリート育成にも力を注ぎ、卓球、ゴルフ、アイスホッケーなど幅広い競技で世界を目指して挑戦する若い選手たちをサポートしています。トップ選手が子どもたちと直接触れ合う機会を設けるなど、スポーツを通じた夢や憧れの体験の提供や、子どもたちがスポーツを楽しみ、可能性を広げる場を創出しています。

・教育支援(きのくに子どもの村学園サポート)和歌山県橋本市にある「きのくに子どもの村学園」への支援は、ミキハウスにとって約30年にわたる長い取り組みの一つです。きっかけは、「イギリスのサマーヒル・スクールのように、子どもの自主性を尊重する教育を日本でも実現したい」という相談を受けたことで、創業者の共感のもと、施設開設時に資金援助を行い、それ以来のご縁が続いています。 これまでには社員が教師として赴任したこともあり、現在でも運動会や文化祭、入学式・卒業式など、行事のたびにご招待を受け、社員が子どもたちと直接交流する機会もあります。

④ミキハウスSDGsサイト「笑顔プロジェクト」当社が展開する笑顔プロジェクトは、サイト上でカウントされる「笑顔カウンター」が10,000件に達するたびに、赤ちゃんや子どもたちの健康・成長に貢献する活動を行うという、ユニークな取り組みです。地図がカウンターの進捗とともに更新され、世界を巡るような演出の中で、誰もが気軽に参加できるSDGsアクションを目指しています。これまでには、母乳が必要な未熟児へ母乳を届ける母乳バンクや、風疹ゼロプロジェクト、国境なき医師団への寄付など、子どもと家族の命と健康に関わる分野での支援を実施しました。また、社員が家庭から古着を持ち寄りパッキングし、ワクチン寄付につながる「古着でワクチン」にも取り組むなど、参加型の活動を展開しています。

■現在の取り組みはどのテーマに該当しますか?

ひとりひとり、確実に仲間をつくっていく

■SDGsへの取り組みにより、どのような変化がありましたか?

SDGs活動をきっかけに、部署の垣根を越えた社内のコミュニケーション機会が増えました。推進委員会や地域清掃、出前授業などの活動を通じて、普段の業務では関わることの少ない社員同士が交流し、そこから新たな気づきや共感が生まれています。また、座学だけでなく、実際に体験することを重視しているのも特徴です。「やってみて初めてわかることがある」という考えのもと、自らの仕事や役割を再認識する機会にもなっています。

活動当初は、部署長の理解が十分に得られない場面もありましたが、時間をかけて当たり前のものとして定着するよう取り組んできました。次第に活動を通じて得られるモチベーションや気づきの効果が社内に浸透し、SDGsを自分ごととして捉える社員も増えてきました。これにより、日々の業務のなかでも、環境配慮や持続可能性を意識した選択をするような変化が生まれています。

また、SDGsという共通言語を通じて、企業や自治体、非営利団体などとのゆるやかなアライアンスも増加してきました。

■SDGsアクションの推進について課題と感じていることはありますか?

SDGsへの取り組みを推進するなかで、社内からも「正解がわからないことに継続して取り組むことの難しさ」や「情報を社内で広げることのハードル」といった声が挙がっています。加えて、SDGsの幅広いゴールに対して、どこからどのように優先順位をつけて向き合うべきかといった点も悩ましい課題となっています。

しかし、そうしたもやもやを一人で抱え込まず、対話によって乗り越えていける関係性を社内につくることこそが重要であると考えます。部署を超えて話ができる仲間や気持ちを共有できるハブのような存在を社内に増やすことが、SDGsという正解のないテーマへの継続的な取り組みを支える土台になると思います。

また、単なるトップダウンやボトムアップではなく、対話と体験の積み重ねこそが社内に変化をもたらす鍵だと思います。SDGsは正しいか正しくないかではなく、問いかけ続けることにこそ意味がある分野ではないでしょうか。部署ごとに異なる現状や優先課題を互いに共有し合うことで、自社の今の立ち位置を見つめ直すきっかけになります。

■SDGsの推進に際し、関西ファッション連合に期待することはありますか?

SDGsの推進は、一社単独の努力だけでは限界があります。だからこそ、関西ファッション連合には、業界全体が連携して取り組むためのプラットフォームとしての役割を担っていただきたい。特にサーキュラーエコノミーの分野では、小さな輪を各社が個別に持つよりも、業界としてのうねりを起こすことで社会を変えるスピードや影響力は大きくなると考えています。

また、SDGsに関する情報は、どうしても一社で得られる範囲に限界があります。競合ではなく共創という視点から、緩やかなアライアンスを築くことができれば、もっと多様なヒントや気づきを生み出すことができるでしょう。

今後、関西ファッション連合には、企業間の橋渡し役として、業界の中に緩やかにつながる場をつくっていただきたい。そして、情報や課題を持ち寄ることで、新たな連携の形や循環の仕組みが生まれることを大いに期待しています。

■取材者あとがき

多くの試行錯誤を重ねながら実現されている取り組みには、一貫して「子どもたちのことを一番に」という強い想いが感じられました。製品の品質や安全性だけでなく、生産の裏側にある人権や環境、教育といった幅広いテーマにも真正面から向き合い、従業員の一人ひとりが自分ごととしてSDGsを捉えている姿勢に心を打たれました。対話と体験を大切にしながら仲間を増やし、社内外のアライアンスを緩やかに広げていくアプローチは多くの企業のヒントになると感じました。取材協力ありがとうございました。